1. Introduzione

Grazie all’avanzare degli studi scientifici oggi è possibile conoscere in maniera più dettagliata l’impatto delle attività antropiche sugli ecosistemi a livello globale e locale. La Terra è un pianeta dalle risorse inevitabilmente limitate, solo una buona gestione a livello planetario può consentire alla vita di prosperare. L’attuale sfruttamento dissennato delle risorse sta compromettendo la sopravvivenza delle attuali e future generazioni, la pressione antropica sugli ecosistemi sta distruggendo le reti vitali che consentono alle diverse specie di soddisfare i propri bisogni primari, esseri umani compresi. In un mondo in rapido cambiamento è necessario chiarire quali siano gli obiettivi strategici da perseguire per creare un’umanità in pace e armonia, capace di garantire cibo di qualità e sufficiente per soddisfare i bisogni delle attuali e future generazioni.

2. Gli effetti dell’ultima rivoluzione agraria

Negli ultimi decenni, a partire dall’ultima rivoluzione agraria degli anni ‘40 e ‘50 del XIX secolo, l’industrializzazione del settore agricolo ha contribuito al degrado degli ecosistemi terrestri e dei corpi idrici, determinando un aumento dell’inquinamento delle acque superficiali (fiumi e laghi) e profonde (falde acquifere) dovuto all’impiego di fitofarmaci, diserbanti e fertilizzanti (in particolare azoto e fosforo), la perdita progressiva di biodiversità dei territori, la riduzione della fertilità dei terreni, l’incremento dell’erosione idrica dei suoli, l’incremento delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra (anidride carbonica, metano e protossido di azoto). A livello globale, i sistemi alimentari sono responsabili dell’80% della deforestazione, del 70% dell’utilizzo di acqua dolce e sono la causa principale della perdita di biodiversità. Se sommiamo le emissioni di CO2 associate al cambiamento di uso del suolo per la produzione di cibo e materie prime, a quelle di metano (CH4), generato dai ruminanti e di protossido di azoto (N2O) derivante dall’uso dei fertilizzanti chimici, raggiungiamo il 29% delle emissioni climalteranti mondiali.

Secondo i dati elaborati dal Segretariato della Convenzione contro la Desertificazione delle Nazioni Unite (UNCCD) il 52% di tutti i suoli dedicati alla produzione agricola è degradato, quindi a bassa o nulla fertilità, a causa dell’impiego massivo di pesticidi e fertilizzanti chimici. La degradazione è tale che la frutta e gli ortaggi che mangiamo oggi sono molto meno ricchi di sostanze nutritive di quanto non fossero cinquant’anni fa. L’attuale modello di agricoltura di tipo industriale quindi non solo distrugge gli ecosistemi, ma produce prodotti di qualità nutrizionale scadente.

È necessario pertanto invertire rotta in ambito agricolo e adottare tecniche di agricoltura naturale e rigenerativa per la produzione di alimenti in grado di mantenere e implementare i processi di autofertilità del suolo, azzerare gli inquinanti e al contempo tutelare e aumentare la biodiversità. Al fine di comprendere il fenomeno da un punto di vista sistemico e globale è necessario analizzare i dati rilevati a livello mondiale sul superamento dei limiti planetari causati dal comparto agricolo.

3. Limiti planetari e agricoltura

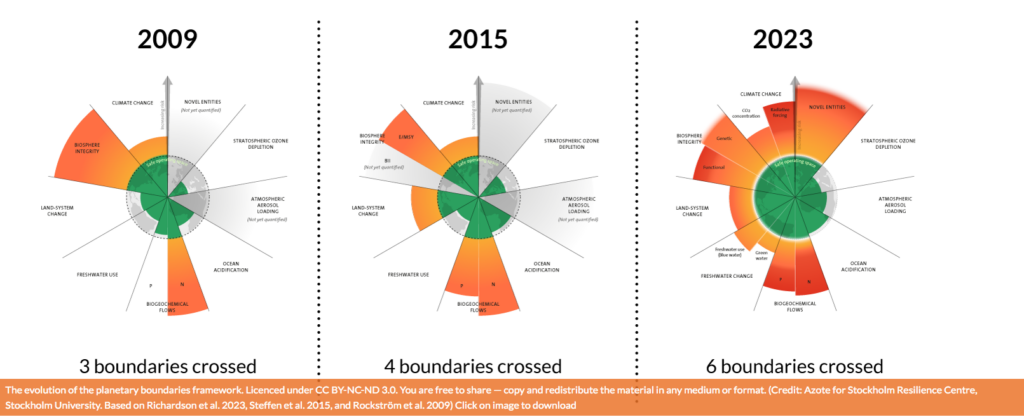

Nel settembre 2023 un team di scienziati ha quantificato, per la prima volta, tutti e nove i processi che regolano la stabilità e la resilienza del sistema Terra. Questi nove limiti planetari sono stati proposti per la prima volta nel 2009 da Johan Rockström, ex direttore dello Stockholm Resilience Centre dell’Università di Stoccolma, insieme ad un gruppo di 28 scienziati di fama internazionale. Da allora il lavoro di ricerca è stato aggiornato più volte. L’ultimo aggiornamento del 2023 non solo ha quantificato tutti i limiti, ma conclude anche che sei dei nove limiti sono stati oltrepassati. Sorpassare i limiti planetari aumenta il rischio di generare cambiamenti ambientali improvvisi o irreversibili su larga scala. I cambiamenti drastici non avverranno necessariamente da un giorno all’altro, ma insieme i limiti segnano una soglia critica per l’aumento di rischi per le persone e per gli ecosistemi di cui siamo parte. I confini sono processi interrelati all’interno del complesso sistema biofisico della Terra. Ciò significa che l’attenzione globale al cambiamento climatico da sola non è sufficiente per una maggiore sostenibilità. Invece comprendere l’interazione tra i differenti limiti, in particolare il clima e la perdita di biodiversità, è fondamentale nella scienza e nella pratica.

I nove limiti rappresentano tutti componenti del sistema Terra influenzati dalle attività antropiche in maniera critica e rilevanti per valutare lo stato di salute generale del Pianeta. Per ciascuno dei limiti vengono scelte variabili di controllo per determinare l’influenza antropica più importante a livello planetario del limite in questione.

Le posizioni dei limiti sono poste a un livello in cui le prove disponibili suggeriscono che un’ulteriore perturbazione del singolo processo preso in esame potrebbe potenzialmente portare a un cambiamento planetario sistemico, alterando e rimodellando radicalmente le dinamiche e i modelli spaziotemporali delle interazioni geosfera-biosfera, nonché i loro processi di retroazione.

Ben 8 dei 9 limiti planetari sono legati all’agricoltura e, secondo la ricerca, sei di questi sono già stati superati, compromettendo l’equilibrio e l’integrità della biosfera.

4. Riduzione dell’ozono presente nella stratosfera

L’ozono stratosferico filtra i raggi UV provenienti dal sole, perciò una sua riduzione provoca un incremento dei raggi UV che arrivano sulla superficie terrestre, con effetti devastanti sulla vita di microrganismi, animali e piante. In seguito ad accordi presi a livello internazionale, il c.d. “Protocollo di Montréal” del 1987, che ha imposto la progressiva riduzione dell’immissione di clorofluorocarburi (CFC) in atmosfera, si è avuta una drastica riduzione del fenomeno di riduzione dello strato di ozono nella stratosfera.

5. Perdita della biodiversità

Negli ultimi cinquant’anni la perdita di specie viventi è stata nettamente superiore al tasso di estinzione naturale medio: questi cambiamenti nella biodiversità locale e globale hanno conseguenze devastanti sui processi della biosfera, indebolendo le reti vitali e la resilienza degli ecosistemi. L’agricoltura industriale è la principale causa di perdita della biodiversità: le deforestazioni a fini agricoli, le lavorazioni dei suoli, l’uso massivo di pesticidi e diserbanti, hanno progressivamente distrutto gli habitat di numerose specie, compromettendone irrimediabilmente la sopravvivenza.

6. Inquinamento da sostanze chimiche

Alcune sostanze chimiche come i metalli pesanti, i composti radioattivi e le microplastiche provocano danni irreversibili all’ambiente e agli organismi viventi. Sebbene le soglie globali per questo limite planetario non siano ancora quantificabili in modo preciso, gli scienziati sono concordi nel ritenere che queste siano state ampiamente superate, sia per gli inquinanti tradizionali che per le nuove entità, come le microplastiche. L’uso di pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e fertilizzanti di sintesi e la meccanizzazione agricola ha contribuito in maniera determinante all’inquinamento dei suoli, delle acque e dell’atmosfera.

7. Cambiamento climatico

I fattori più importanti degli impatti antropici sul bilancio energetico della Terra sono l’emissione di gas serra e aerosol e i cambiamenti dell’albedo superficiale. Le variabili di controllo nel quadro sono le medie annuali della concentrazione atmosferica di CO2 e la variazione della forzante radiativa. Il limite planetario per la concentrazione atmosferica di CO2 è fissato a 350 ppm e per la forzante radiativa a 1 W m2. La forzatura radiativa effettiva di origine antropica totale stimata nel 2022 è di 2,91 W m2 e la concentrazione di CO2 atmosferica è di 417 ppm, al di fuori quindi dello spazio operativo considerato sicuro per entrambe le misure. Il limite di 350 ppm porterebbe a un livello inferiore di riscaldamento globale di origine antropica rispetto all’obiettivo di 1,5 °C concordato a livello internazionale nell’Accordo di Parigi, ma è coerente con studi recenti che suggeriscono la possibilità di un sistema Terra “estremo” anche con un riscaldamento di 1,5 °C, con rischi in aumento già marcatamente al di sopra di 1 °C di riscaldamento. L’agricoltura industriale ha un impatto significativo sia nell’immissione di anidride carbonica, che di metano e protossido d’azoto, per un percentuale che ammonta a circa il 35% delle immissioni di gas climalteranti a livello globale, di cui il 18% causato dal solo settore zootecnico.

8. Acidificazione degli oceani

Circa un quarto della CO2 emessa a livello mondiale viene assorbita dagli oceani, portando ad un innalzamento dell’acidità delle acque. Secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) dal 1750 al 2014 una percentuale pari al 30% della CO2 emessa come conseguenza di emissioni antropogeniche è stata assorbita dagli oceani. È stato stimato che tra il 1751 e il 1994, il pH superficiale delle acque oceaniche si sia abbassato da 8,25 a 8,14, con un corrispondente aumento della concentrazione di ioni H+, pari al 26%. L’aumento dell’acidità degli oceani impedisce ad alcuni organismi marini di formare il proprio scheletro o guscio calcareo e provoca quindi una serie di effetti nefasti sull’intera catena alimentare marina.

9. Utilizzo delle acque dolci

L’attività umana interferisce con il ciclo delle acque dolci in primis attraverso l’agricoltura, le industrie e la cattiva gestione delle acque reflue. La compromissione delle acque dolci provoca una riduzione della disponibilità di acqua potabile e genera ingenti danni sugli ecosistemi e sulla salute umana. Ben il 70% dell’acqua dolce a livello mondiale è utilizzata per il comparto agricolo.

10. Modifica del sistema agrario

La conversione di foreste e di altri ambienti naturali in terreni per l’agricoltura o l’allevamento intensivo determina una riduzione della biodiversità, un aumento del rilascio di gas serra e modifiche dei cicli idrogeologici. Il cambio d’uso del suolo derivante dall’espansione dell’agricoltura industriale è responsabile dell’80% della perdita di copertura forestale a livello globale.

11. Ciclo dell’azoto e del fosforo

L’azoto e il fosforo sono sostanze usate nella composizione dei fertilizzanti per uso agricolo, che finiscono per inquinare le falde acquifere e compromettono i processi biologici degli ecosistemi, determinando anche fenomeni di eutrofizzazione.

12. Rilascio di aerosol nell’atmosfera

Attraverso l’interazione con il vapore acqueo, gli aerosol giocano un ruolo importante nei processi chimici atmosferici e nei cicli idrogeologici, oltre ad avere effetti negativi sulla salute degli animali e delle piante. Le particelle di aerosol atmosferico contengono solfati, nitrati, ammonio, materiali organici, specie crostali, sale marino, ioni idrogeno e acqua. Di queste specie, il solfato, l’ammonio, il carbonio organico e alcuni metalli di transizione predominano nelle particelle fini, che sono legate principalmente a fonti secondarie (reazioni chimiche che convertono i vapori e i gas atmosferici in fase condensata liquida e/o solida). Tuttavia, nella frazione fine esistono anche composti di origine primaria, come il carbonio elementare, alcuni metalli e gli IPA. L’emissione primaria da combustione ad esempio crea particelle che in origine sono submicrometriche. Al contrario, i materiali crostali (Si, Ca, Mg, Al, Fe,…) e le particelle organiche biogeniche (polline, spore, frammenti di piante) fanno parte solitamente della frazione grossolana, che deriva da fonti primarie, ovvero da emissione diretta in atmosfera. Le sorgenti antropiche sono legate principalmente all’uso di combustibili fossili (produzione di energia, riscaldamento, mezzi di trasporto, macchinari agricoli), ad attività industriali (raffinerie, processi chimici, operazioni minerarie) e allo smaltimento di rifiuti (inceneritori).

5. I vantaggi dell’agricoltura naturale

Per ovviare a tutte queste problematiche generate dalle coltivazioni industriali le tecniche dell’agricoltura naturale, sia tradizionali che di recente elaborazione, sono la soluzione ideale per diminuire la pressione antropica sugli ecosistemi e mitigare i danni dell’industrializzazione del comparto agricolo sulla biosfera. Innanzitutto è cruciale il cambio di paradigma nella gestione del suolo ad uso agricolo: nell’agricoltura naturale le lavorazioni del suolo sono escluse o ridotte al minimo indispensabile. Ciò consente quindi di ridurre non solo gli inquinanti derivati dall’uso dei macchinari agricoli, ma anche di tutelare la biodiversità e la vitalità dei suoli, permettendo la loro rigenerazione naturale. L’assenza nell’agricoltura naturale dell’uso di agrofarmaci e fertilizzanti chimici azzera l’impatto sui limiti planetari legati all’inquinamento da sostanze chimiche e sui cicli del fosforo e dell’azoto. Altro aspetto importante dell’agricoltura naturale è l’adozione di sistemi che consentono un notevole risparmio idrico attraverso un’opportuna progettazione: dall’uso di irrigazione ad ala gocciolante al disegno dei lotti agricoli in funzione della morfologia del territorio anche al fine di ottimizzare i flussi delle acque piovane, dalla realizzazione di bacini idrici di accumulo agli interventi di forestazione e l’uso di colture di copertura. L’approccio sistemico dell’agricoltura naturale consente di analizzare imput e output energetici e materiali di un sistema agricolo in maniera da ottimizzare la produzione preservando e implementando le funzioni ecosistemiche, invece di distruggerle irrimediabilmente. L’agroforestazione è una delle pratiche emergenti, in realtà già ben conosciuta prima dell’industrializzazione del comparto agricolo, come dimostrano le numerose testimonianze già in epoca romana. Idonee consociazioni e successioni, sia di piante a ciclo annuale, che perenni, nonché di arbusti e alberi, consente di rivitalizzare l’ecosistema agricolo per garantire tanto la sua produttività quanto la sua resilienza a breve, medio e lungo termine. L’aumento della biodiversità, con l’impianto di diverse specie nel medesimo appezzamento, è fondamentale per un’agricoltura veramente ispirata ai principi naturali. Sono molteplici i vantaggi rispetto all’approccio monocolturale, consentendo una stabilizzazione o un aumento della resa produttiva a medio e lungo termine grazie ad una corretta gestione del suolo, garantendo anche maggior sicurezza economica agli agricoltori per via della diversificazione dell’offerta e la notevole diminuzione dei costi, non necessitando di agrofarmaci e lavorazioni profonde del suolo. Grazie alla policoltura si riducono altresì i rischi legati ad una rapida diffusione di agenti patogeni e parassiti, aumentando in generale la resilienza dell’ecosistema agricolo.

6. Conclusioni

È essenziale un cambio di paradigma nell’agricoltura, passando da un approccio economico estrattivo ad uno generativo delle risorse naturali, per poter superare le sfide presenti e future, nonché garantire il soddisfacimento dei bisogni alimentari delle comunità umane. L’agricoltura è un settore strategico cruciale che necessita in tempi rapidi di una vera e propria rivoluzione culturale al fine di a garantire la sopravvivenza della nostra e delle altre specie. Le diverse tecniche dell’agricoltura naturale rappresentano oggi un’opportunità unica che ci può consentire di salvaguardare la vita sul Pianeta e quindi anche l’intera umanità.